原位杂交仪(In Situ Hybridization, ISH)和荧光原位杂交仪(Fluorescence In Situ Hybridization, FISH)均基于核酸互补性原理,但二者在标记方式、检测方法和应用场景上存在显著差异。以下从技术原理、操作流程和实际应用三方面展开对比。

技术原理:标记物与信号检测的差异

原位杂交仪通常采用同位素标记(如32P或35S)或非放射性标记(如地高辛、生物素),通过放射自显影或显色反应实现信号检测。其优势在于高灵敏度,但实验周期较长,且放射性操作存在安全风险。

荧光原位杂交仪则使用荧光素标记探针(如FITC、Texas Red),通过荧光显微镜直接观察信号。该技术无需放射性物质,安全性更高,且支持多色信号检测,可同时分析多个靶标。

应用场景:科研与临床的适配性

原位杂交仪广泛应用于基础研究领域,例如:基因定位、病毒检测和微生物学分析。其适用于低丰度核酸的检测,但受限于单色信号,难以实现多重分析。

荧光原位杂交仪因具备多色检测能力,在临床诊断中表现突出。例如:肿瘤基因扩增分析(如HER-2检测)、染色体异常筛查(如唐氏综合征)以及病原体快速鉴定。其短周期和高通量特性也使其成为病理诊断的首选工具。

操作流程:效率与复杂度的对比

原位杂交仪的实验步骤包括探针标记、杂交、洗涤和信号检测,其中放射性显影需数天至数周,且需特殊设备处理。

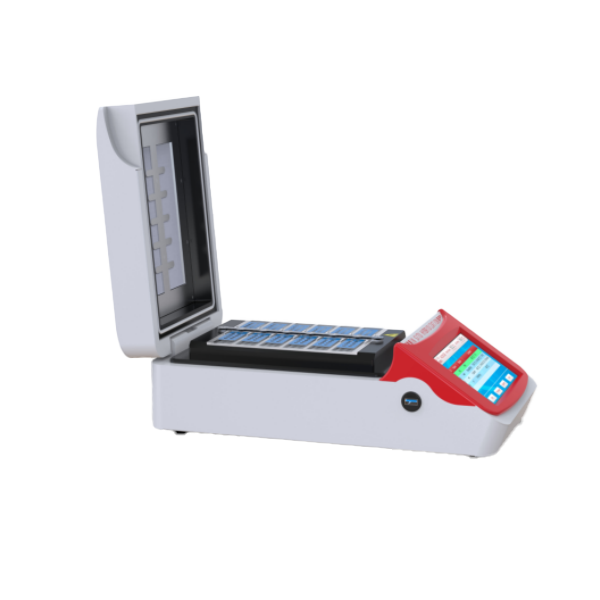

荧光原位杂交仪通过自动化设备(如TL101全自动处理系统)缩短实验周期,杂交后信号可立即通过荧光显微镜观察,整体流程更高效。

| 对比维度 | 原位杂交仪 | 荧光原位杂交仪 |

|---|

| 标记方式 | 同位素/地高辛 | 荧光素 |

| 检测方法 | 放射自显影/显色反应 | 荧光显微镜 |

| 实验周期 | 数天至数周 | 1-2天 |

| 多重检测 | 不支持 | 支持多色信号 |

| 典型应用 | 基础科研、病毒检测 | 临床诊断、肿瘤分型 |

未来发展趋势:智能化与多功能化

随着技术进步,荧光原位杂交仪正向智能化方向发展,例如:集成自动化前处理、多探针兼容和AI辅助分析功能。而原位杂交仪在农业育种和微生物学领域仍有不可替代的价值。选择设备时,需根据实验目标和资源条件综合评估。